今朝、青山墓地まで少し遠出の散歩をした。

時代の味を付け、歴史の色に染まった墓石には花々が供えられ、抹香臭い御線香が目に染み込んでくる。人気の消えた墓地ながら賑やかである。

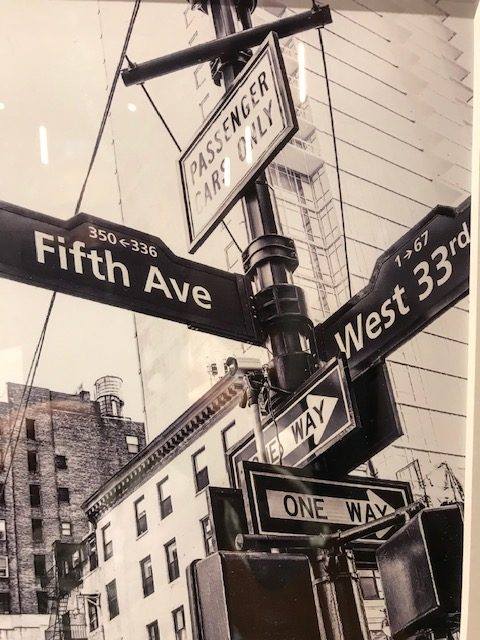

これだけの規模を誇る墓地だけあり、墓の所在を示す番地と通りの名が表示されている。アべニューとストリートに整然とされたNYの街を思い出し、苦笑させられる。

いよいよ、狭い日本を墓が独り占め始めたようだ。生まれ来る人より墓に入る人が増え、お寺と仏さんが忙しい時代の到来である。

とは言え、だが、やはり、日本は神々の国。神社は全国77,000、寺が4,000と、神社がお寺より多いとか。

そう言えば、神社にはちょっと歩けば、街角で、少し奥詰まった路地でも出会う。確かに、日本は、いたるところに神の気配を感じる八百万の神の国。日本は、神さまがしっかりと守ってくれいる神の国である。

確かに、神社でのお参りはお寺参りとは違い、宗教とか信仰ではなく、遠い昔から日本人の心に染み込んだ日常の習慣。鳥居を見かけた折には、常日頃、神さんとはご無沙汰の私だが、黙って通り過ぎず、必ず足を止め、頭を下げる。

時には、長い急な階段を駆け登り、境内の穏やかに流れる時間と空気に我が身を浸し、身を清め穏やかにさせる。

お宮参りは、日本に生まれ育った人の心に身に染み込んだ習慣なのだ。

一方、お寺さんは、線香が目に染み 、戒名と読経、地獄と天国と、どうも、浅学、浅知恵の私には難しく今ひとつ、しっくりしない。そんなお寺さんの説教には、“あぁ、そうですか”と引き下がったほうが、私には無難のようだ。

それに、神社の神さんは日本語を話すが、お寺の仏さんは耳慣れない難解なサンスクリット語で喋る。

お寺さんでの祈りは、木魚を叩き読経をあげるお寺さんのその奥に鎮座している、厳しながら優しい瞳で見つめる仏像に向かって捧げる。

神殿での祈りは、こうべを垂れ柏手をうち、清くありたいと願い身の穢れを祓い浄め、そうして、ただひたすら意識を集中させ自分の思いをその空間に向けて投げ込み、神とのつながりを得て心の安らぎを得る営みである。

そうする神社の神殿の内側は、四隅の柱が注連縄で連結されているだけで、何もない空っぽの空間。神社は、神と人との媒介する場と明快なのだ。

私は、人の死も自然界が見せている循環する生命の一コマと捉える。切り株から新しい芽が生まれ森が紡がれ永遠に生きるように、人の死も、自然の循環に戻る一コマの行為と納得している。

精神の心の入れ物の燃えかすは地に戻す。カイザルのものはカイザルに、である。万物流転。地に戻すが良いのである

今日も、清められた静かなその空間に自分の身を置き、心の安らぎを得る。そんな静かな幸せな時間を過ごしに、少し、厳しい階段を上っている。

コメントはこちらから